Via Popilia

di Oreste Parise (Mezzoeuro Anno VII num. 24 del 14/6/2008)

|

|

|

Rende, 11 giugno 2008

Via Popilia a Cosenza - a dispetto del nome - è un quartiere di edilizia popolare costruito negli anni '70 dall'IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), oggi ATERP. È sorto quasi contemporaneamente ai quartieri di San Vito e Serra Spiga, lontano sia dal vecchio che dal nuovo centro cittadino.

La nuova città che si va formando a partire dagli anni trenta del secolo scorso, gravita attorno a Corso Mazzini, che assurge alla funzione di un agorà bislungo, anticipatore della città nastro che si estende verso nord lungo il corso del Crati.

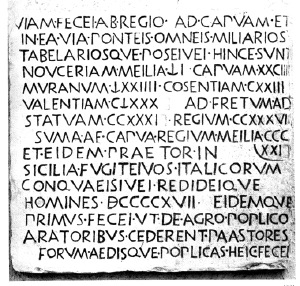

Prende il suo nome dalla via consolare romana che univa Capua

con Reggio Calabria, ma non vi è alcuna testimonianza, alcun simbolo

che in qualche ricordi quei remoti precedenti e possa contribuire a

restituire

identità al luogo. Del tracciato

originario della strada non è rimasto neanche una pietra, né si è

sicuri che il

rifacimento murattiano si sovrapponga esattamente su quello.

Nella toponomastica  compare solo il

nome, e nessun altro tentativo di

ricordare gli antichi fasti, magari con una riproduzione del "Lapis

Pollae", lo stele che riporta il tracciato e l'indicazione di Consentia come una delle poste.

compare solo il

nome, e nessun altro tentativo di

ricordare gli antichi fasti, magari con una riproduzione del "Lapis

Pollae", lo stele che riporta il tracciato e l'indicazione di Consentia come una delle poste.

Rispetto ai suoi omologhi San Vito e Serra Spiga, Via Popilia aggiungeva un estraniamento dalla realtà urbana, dalla quale era diviso dal rilevato ferroviario che impediva un agevole collegamento. Fin dalla sua origine è stato un corpo estraneo, un lazzaretto sociale dove sono confinati le classi marginali a basso reddito. Idealmente per le caratteristiche socio-economiche si collega al centro storico, svuotatosi lentamente dalla borghesia e diventato il luogo di residenza della malavita, il centro di spaccio della droga e della prostituzione (una volta!) in una condizione di degrado e di abbandono.

Via Popilia rispondeva al concetto di junkspace - lo spazio-spazzatura - secondo la definizione dell'architetto olandese Rem Koolhaas: un insieme di enormi scatoloni in cemento armato dove sono stipate migliaia di persone, senza identità, senza una struttura sociale, un insieme di persone non legate da vincoli parentali né da una storia comune.

L'unica preoccupazione al momento era quella di fornire uno spazio abitativo minimo, in un contesto privo di qualsiasi connotazione urbana, senza adeguate infrastrutture primarie e privi degli essenziali servizi pubblici. In una città con una storica carenza di offerta abitativa, aggravata dai bombardamenti alleati che aveva sconvolto il quartiere dei Revocati, qualsiasi soluzione che potesse dare una risposta ai bisogni immediati della gente veniva accolta con entusiasmo, senza andare troppo per il sottile, soffermarsi sulle conseguenze a lungo termine di quelle scelte.

Un progetto rimasto sospeso, mai completato, quello dell'IACP. Uno spazio amorfo privo di quelle caratteristiche tipiche dei nuovi spazi urbani disegnati sulla centralità delle strutture di consumo come centri commerciali, outlet, cinema multisale, ristoranti e pizzerie, dei non-luoghi antropomorfi caratterizzati «dalla rimozione centrale della facoltà critica in nome del comfort e del piacere». Ideati e pensati per l'uomo-consumatore, spazi usa e getta che sopravvivono alla loro condizione di provvisorietà con uno stupefacente adattamento, tra il degrado assoluto ed una altrettanta stupefacente capacità di resistenza. Via Popilia non era neanche questo, persino come junkspace era un progetto incompleto, una idea abortita, confinata in una condizione di precarietà e provvisorietà.

La sua dimensione di ghetto è stata disarticolata da una felice intuizione di Giacomo Mancini, il quale ha tentato di ricomporre ad unità lo spazio urbano, eliminando lo stato di isolamento in cui era confinato il quartiere. Non è un caso che la sua riqualificazione è stata associata con il rilancio della centralità del Centro storico, che viveva le stesse condizioni di emarginazione urbana. Le due realtà erano legate da uno stesso destino di degrado e abbandono. Quella intuizione ha prodotto un momento di grande vitalità del Centro storico, rivelatosi di breve durata, poiché il suo rilancio era troppo legato all'effimero, alla moda giovanilistica di riunirsi in spazi ristretti per consumare la notte: viveva poche ore del giorno ed è sopravvissuta pochi mesi.

Più solida l'idea di riqualificazione di Via Popilia, che ha innescato un processo di proliferazione edilizia nelle vaste aree abbandonate che non avevano alcuna destinazione, avendo perso la loro natura agricola, senza essere inglobate nella città come possibili polmoni verdi. La loro riscoperta ha ingenerato solo fenomeni speculativi, ma non si è riusciti a concepire un disegno organico di utilizzo del territorio.

Oggi la loro storia tende definitivamente a separarsi: Via Popilia dimostra una vitalità demografica che gli consente di proporsi come il nuovo momento propulsore della città, con una funzione di centro amministrativo e direzionale. Questo è stato possibile anche perché la comunità popiliana ha dimostrato una grande capacità di rinnovamento: è l'area della città dove si concentra il maggior numero di giovani, dove si sono formati professionisti e appartenenti alla classe media; è l'area più viva e dinamica, maggiormente disposta ai cambiamenti, ad assumere una funzione propulsiva dello sviluppo urbano.

La città nel suo complesso perde abitanti inesorabilmente ogni anno, ma a questo destino ineluttabile sfugge proprio Via Popilia. La sua composizione sociale è radicalmente cambiata rispetto al momento della sua origine e mostra segni di un ulteriore adattamento all'evoluzione sociale con l'incessante inglobamento di nuovi arrivati e di extra-comunitari. Inoltre, la riqualificazione degli spazi al suo interno ha creato dei centri di socializzazione, la diffusione del verde ha ingentilito quel contesto.

È con la costruzione del Viale Parco che si è eliminato la barriera della linea ferroviaria ed immerso il quartiere nella città. Il superamento del Campagnano con il nuovo ponte che prolunga questa arteria verso nord, accentuerà questa sua funzione di sutura del territorio comunale che svolge il quartiere, provocando il congiungimento con la Cosenza "ultra moenia", la comunità bruzia che si è andata formando a Nord, per gran parte in territorio rendese.

Bisogna anche rivalutare l'opera dell'IACP. I quartieri di case popolari costruiti nell'ultimo dopoguerra, sono delle aree degradate in tutte le città d'Italia, ma rispondevano a dei criteri razionali o quanto meno ragionati, avevano una intrinseca coerenza. La visione di un film come Gomorra evidenzia il desolante quadro di aree come le Vele di Secondigliano. Si tratta di un caso limite ed evidenziano i limiti estremi del degrado. Come protesta lo stesso sindaco di Napoli, Rosa Iervolino, neanche Scampia è solo quello, ma vi è un grande fervore culturale, un desiderio di rinascita, una rivolta delle coscienza di fronte alla devastazione morale e materiale che quegli agglomerati provocano.

Il caso di Via Popilia è tuttavia molto diverso, anche se ispirato ad una filosofia simile. L'originario progetto conteneva il germe di una possibile rigenerazione. L'ossessione del risparmio nei costi di costruzione imponeva soluzioni verticali, enormi casermoni di molti piani con poche concessioni estetiche, con la conseguenza di creare una realtà urbana di una piatta uniformità. Tuttavia, attorno ad essi era prevista una vasta estensione di aree, per lungo tempo rimasti nella totale incuria, occupate abusivamente e ricoperte da costruzioni precarie e provvisorie che creavano un senso di disordine, impedendo una fruizione pubblica di quegli spazi. Il coraggio manciniano di distruggere quell'equilibrio pauperistico, interrompere gli abusi, recuperare quegli spazi alla collettività, ha trasformato radicalmente il quartiere regalandogli piazze e giardini, viali ed aree di sosta.

L'espansione edilizia prevista dalla variante del Piano Regolatore doveva essere l'ultimo regalo manciniano alla città, il definitivo rilancio del quartiere, l'occasione di un recupero della sua dimensione urbana. Una sfida per riaffermare il ruolo guida della città sul territorio, fermare l'emorragia demografica verso Nord, oltre il Campagnano. Per Via Popilia poteva essere, doveva essere, il momento del superamento della sua condizione di provvisorietà. la definitiva cancellazione dell'aberrazione della sua origine.

Si è trattato di un frutto avvelenato, una eredità ipotecata dall'edilizia incombente su ogni metro quadrato. Piuttosto che una occasione di rinascita, il completamento o - meglio ancora il miglioramento - di quel progetto si è data la stura alla cementificazione selvaggia. Mentre si è confermata la crescita verticale e la dimensione abnorme dei fabbricati, gli spazi sono sempre più ristretti: si è consentito di occupare ogni fazzoletto di terra senza alcun rispetto del verde, dei parcheggi, della necessità di servizi sociali, di strutture ricreative.

Via Popilia ha la sua "Piazza Rossa", il Palazzetto dello Sport, campi di calcio, un'area scolastica ed edifici pubblici - l'Ufficio delle entrate, la Motorizzazione Civile, la Caserma dei Carabinieri e così via. Lo stesso carcere costituisce una caratterizzazione dello spazio urbano. Ma cosa dire del nuovo? La consumazione dello spazio è totale e non lascia margini a miglioramenti, alla riqualificazione. Basti pensare al fabbricato del Molino Bruno, che si può "ammirare" procedendo lungo la sopraelevata di Via Padre Giglio. Un casermone incuneato nell'unico spazio disponibile, in una area già congestionata, afflitta da problemi di traffico e di parcheggi. Un enorme cartellone invita all'acquisto degli appartamenti di varie spezzature. Se mai si riempisse, non è difficile immaginare una paralisi dell'intera area. Meraviglia proprio che si è potuto consentire un simile scempio, molto peggiore del di tante realizzazioni di case popolari. Il procedere delle costruzioni assume giorno dopo giorno la sua connotazione di escrescenza urbana, completando la sua originaria destinazione di junkspace.

In un momento in cui si inneggia alla capacità creativa del privato,

si

demonizza l'opera della mano pubblica, si deve sottolineare come

l'esempio cosentino di utilizzazione del territorio è una chiara

dimostrazione che l'obiettivo del

privato è finalizzato solo ad una speculazione sui suoli e sulla

costruzione, incurante della qualità urbana e delle conseguenze e sul

futuro degli insediamenti umani. La somma delle

proposte private di piani attuativi urbanistici, PAU, PIO e Poporopò,

hanno prodotto una completa

devastazione del territorio, mostrando una fantasia molto limitata nel

proporre soluzioni. Dovevano essere un momento di contrattazione tra

pubblico e privato, per coordinare le iniziative e consentire lo

sviluppo di un piano urbanistico della città, ricondurre ad unità le

giuste aspettative economiche degli investitori. Il pubblico, la

politica, non ha saputo difendere gli interessi pubblici, imporre il

rispetto degli standard, dal colore all'utilizzo di pannelli

fotovoltaici, i privati non hanno saputo difendere gli interessi

privati, troppo preoccupati del presente, del momento speculativo

rispetto ad una razionalità a medio-lungo termine. La flessibilità che

essi consentivano è stata utilizzata quasi esclusivamente in una unica

direzione, cercando di accondiscendere ai voleri volumetrici dei

costruttori.

Gli interventi propongono tutti una speculazione abitativa, con uno sfruttamento intensivo di qualsiasi spazio disponibile. Gli edifici sono addossati l'uno sull'altro senza alcun rispetto delle distanze, legati tra di loro con dei ridicoli espedienti per trasformarli in enormi edifici che si sviluppano senza soluzione di continuità, pronti ad accogliere migliaia di fantasmi - i cosentini "altrove" - che dovrebbero correre a frotte a ripopolare la loro città. Dove reclutare queste truppe di acquirenti nessuno lo sa, ma ognuno spera che la crisi cominci domani, che tocchi a qualcun altro, in una sorta di ballo con il cerino acceso. Qui il cerino è una torcia che si alimenta ogni giorno con l'acuirsi delle difficoltà e rischia di provocare l'incendio della pista.

Le inchieste giudiziarie, come la recentissima Anaconda, mettono in luce una città in sofferenza, stretta nella morsa dell'usura, dove i capitali scarseggiano e si concentrano in pochi mani. L'edilizia è stata e continua ad essere il motore dell'economia locale, ma oggi alimenta un'economia drogata con un motore criminale; una macchina ben oliata di "money cleansing", che l'azione di contrasto della magistratura rischia di mandare in tilt.

You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the ©opyright rules included at my home page, citing the author's name and that the text is taken from the site www.oresteparise.it.

Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli secondo le ©ondizioni elencate nella home page, citando il nome dell'autore e mettendo in evidenza che il testo riprodotto è tratto da http://www.oresteparise.it/.

Ultimo aggiornamento del